“かゆみ・鼻水”の裏側に潜む白血球「好塩基球」って何?

「好塩基球(こうえんききゅう)」という言葉を聞いたことがありますか?

血液検査の結果に出てくることもありますが、実はその正体をよく知らないという方も多いでしょう。

この記事では、好塩基球の役割や体内での働き、増加・減少の意味までを、免疫やアレルギーとの関係も含めて、わかりやすく解説していきます。

目次

1. 好塩基球とは?白血球の中の小さな主役

好塩基球は、血液中にわずかしか存在しない白血球の一種です。

白血球といえば、病原体と戦う免疫細胞というイメージがありますが、その中でも好塩基球は特にアレルギー反応や炎症性反応に関与する役割を担っています。

人間の血液の中にある白血球は、大きく分けて好中球・好酸球・リンパ球・単球、そして好塩基球の5種類に分類されます。

このうち、好塩基球は全体の0.5%以下と非常に少数派ですが、その働きは見過ごせない重要なものです。

細胞内には「顆粒」と呼ばれる粒子を持ち、その中にはヒスタミンやロイコトリエンといった化学物質が含まれており、これが免疫反応を引き起こすカギとなります。

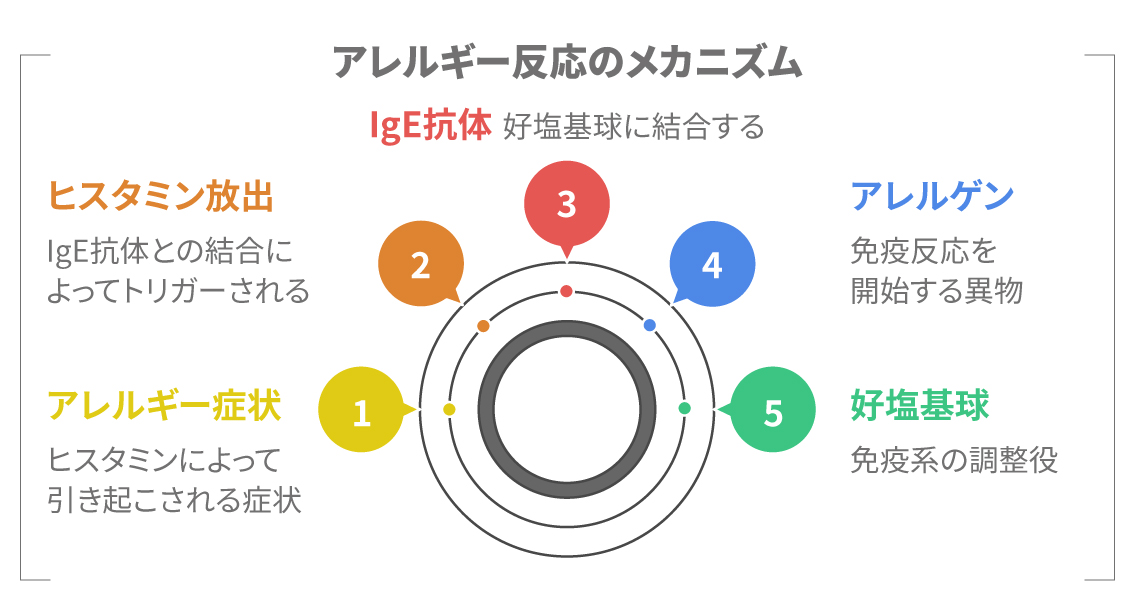

2. 免疫反応とアレルギーとの深い関係

好塩基球は、免疫系の調整役とも言える存在です。

特にアレルゲンと呼ばれる異物(例:花粉、ダニ、食物成分など)が体内に侵入したとき、好塩基球はIgE抗体と結合し、ヒスタミンを放出します。

このヒスタミンの働きによって、くしゃみ・鼻水・かゆみ・発疹などのアレルギー症状が引き起こされます。

こうした反応は本来、体を守る仕組みですが、過剰に働くと逆に不調の原因にもなります。

また、好塩基球はマスト細胞とも協力して、アレルギー反応を強化します。

そのため、喘息やアトピー性皮膚炎、蕁麻疹などの疾患とも密接に関係しています。

3. 好中球・好酸球との違いは?

白血球にはさまざまな種類があり、それぞれに得意な働きがあります。

- 好中球

細菌感染に対して最前線で戦う、免疫の兵士のような存在。 - 好酸球

寄生虫感染やアレルギーに関与し、特に気管支喘息などで注目される細胞です。 - 好塩基球

アレルギー反応の引き金を引く存在で、IgE抗体との連携が特徴。

このように、好塩基球は炎症性細胞の一種でありながら、他の白血球と異なり体内の過敏反応を開始する役割を担っています。

例えるなら、好塩基球はアレルギー反応のスタートスイッチのようなものです。

■ 関連用語【好中球】について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

この記事を読むeast

■ 関連用語【好酸球】について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

この記事を読むeast

4. 好塩基球が増える・減るのはどんなとき?

健康な人の体内では、好塩基球の数はごく少数に保たれています。

しかし、特定の疾患やアレルギー、慢性的な炎症状態では、その数が増加することがあります。

【増加の要因】

慢性骨髄性白血病や多血症などの血液疾患

アレルギー性疾患(花粉症、喘息、蕁麻疹など)

ウイルスや寄生虫の感染

甲状腺機能低下症

一方、ストレスや感染症の初期段階、ステロイド薬の使用などによっては、好塩基球の数が一時的に減少することもあります。

5. 血液検査で何がわかる?

病院で行う血液検査(白血球分類検査)では、好塩基球の割合をチェックすることができます。

「白血球数のうち、好塩基球が増えている」と診断された場合、それは何らかの慢性的な炎症やアレルギー反応が体内で起こっているサインかもしれません。

ただし、好塩基球の数だけで病気が特定できるわけではありません。

他の白血球のバランスや症状、生活習慣などと総合的に判断する必要があります。

また、ヒスタミンの放出量やIgE値の測定なども補助的に行われることがあります。

6. 好塩基球を知ることで健康意識を高めよう

日常生活ではあまり意識されることのない好塩基球。

しかし、アレルギー症状や免疫バランスを考える上で、重要な手がかりとなる存在です。

もし血液検査で好塩基球の異常が見つかったら、体からの小さなサインを見逃さないようにしましょう。

医師と相談し、生活習慣や環境を見直すきっかけにもなるはずです。

健康を維持するためには、日々の生活習慣が大切です。しかし、いざという時に適切なサポートを受けられる環境も重要ではないでしょうか? エクセレントジャパンの医療クラブでは、あなたの健康を支えるためのサポートをご用意しております。ぜひ、この機会にご検討ください。

※本記事は一般的な情報を元に作成しております。記載内容の詳細については専門家にご確認ください。