独立予後不良因子とは?がんに関する重要ポイント

がんの診断を受けたとき、多くの人が気にするのが「この病気の今後の経過」です。

その予後を判断するために使われるのが「独立予後不良因子」。これは、がんの進行や生存率に直接影響を与える要素です。

本記事では、がんにおける独立予後不良因子とは何か、どのように影響するのかを詳しく解説します。

1.独立予後不良因子とは?

がんの予後(今後の見通し)を決定する要因はいくつもあります。

その中で、特に他の要因に影響されず、単独で生存率や再発リスクに影響を与えるものを「独立予後不良因子」と呼びます。

例えば、がんの進行度や特定の遺伝子変異、患者の健康状態などが該当します。

これらの因子は、治療方針を決める際の重要な指標になります。

2. がんのステージと予後の関係

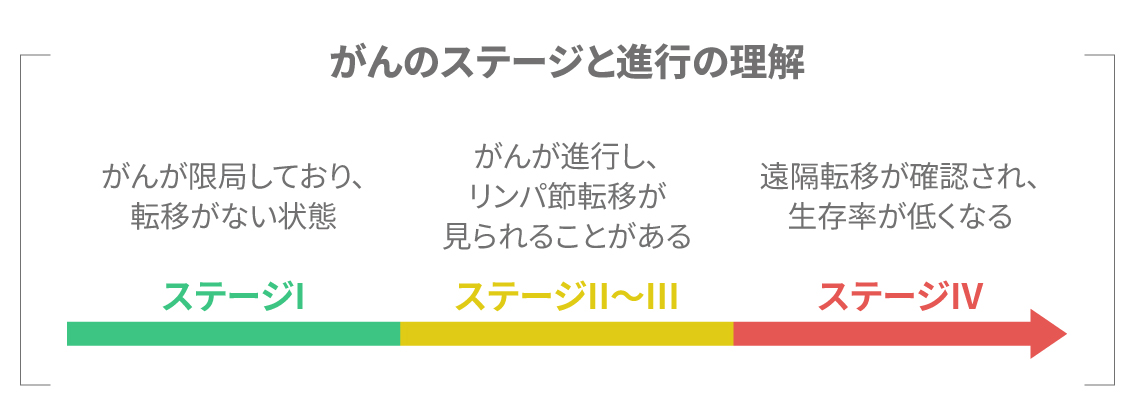

がんは進行度によってステージ分類されます。

- ステージI

がんが限局しており、転移がない状態。 - ステージII~III

がんが進行し、リンパ節転移が見られることがある。 - ステージIV

遠隔転移が確認され、生存率が低くなる。

一般的に、ステージが上がるほど治療の難易度も上がり、予後が悪くなります。そのため、早期発見が極めて重要です。

3.遺伝子変異とがんの進行

遺伝子変異とは、細胞の遺伝情報に生じる変化のこと。がんの発症や進行には特定の遺伝子変異が深く関係しています。

例えば、以下のような遺伝子変異は、独立予後不良因子となることがあります。

- p53変異

がん抑制遺伝子が異常を起こし、細胞の増殖が制御不能になる。 - KRAS変異

細胞増殖を制御する遺伝子の異常で、抗がん剤が効きにくくなる。 - BRAF変異

細胞の成長シグナルが過剰に活性化し、がんが急速に進行する。

このような遺伝子変異があると、標準治療の効果が低くなり、治療方針の見直しが必要になるケースもあります。

4. 生存率予測の方法とは?

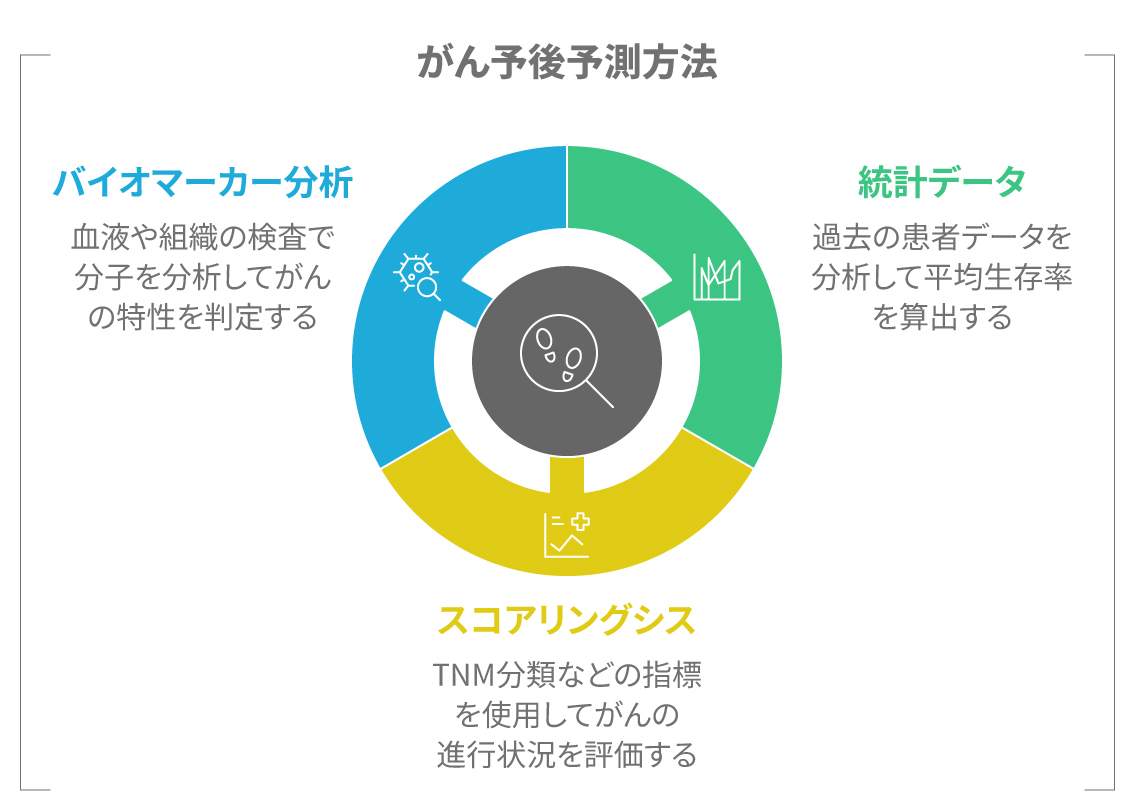

がんの予後を予測するために、いくつかの方法が使われます。

- 統計データによる生存率の推定

過去の患者データを分析し、がんの種類や進行度ごとの平均生存率を算出する。 - スコアリングシステム

TNM分類などの指標を活用し、がんの進行状況を点数化して評価する。 - バイオマーカー分析

血液や組織の検査で特定の分子を分析し、がんの特性や進行度を判定する。

これらの方法を組み合わせることで、より正確な予後予測が可能になります。

5. 独立予後不良因子を理解するメリット

独立予後不良因子を理解することで、がん治療におけるリスクを早期に把握し、より適切な治療選択が可能になります。特に、予後が悪いとされる場合は、より積極的な治療を検討することが求められます。

また、治療による期待される効果を事前に把握できるため、患者と医師の間で治療計画についてのコミュニケーションがスムーズになります。

がんの治療選択肢が多様化する中で、独立予後不良因子を知ることは、患者自身が納得のいく治療を受けるためにも重要な要素となります。

6. 最新の研究と治療法の進展

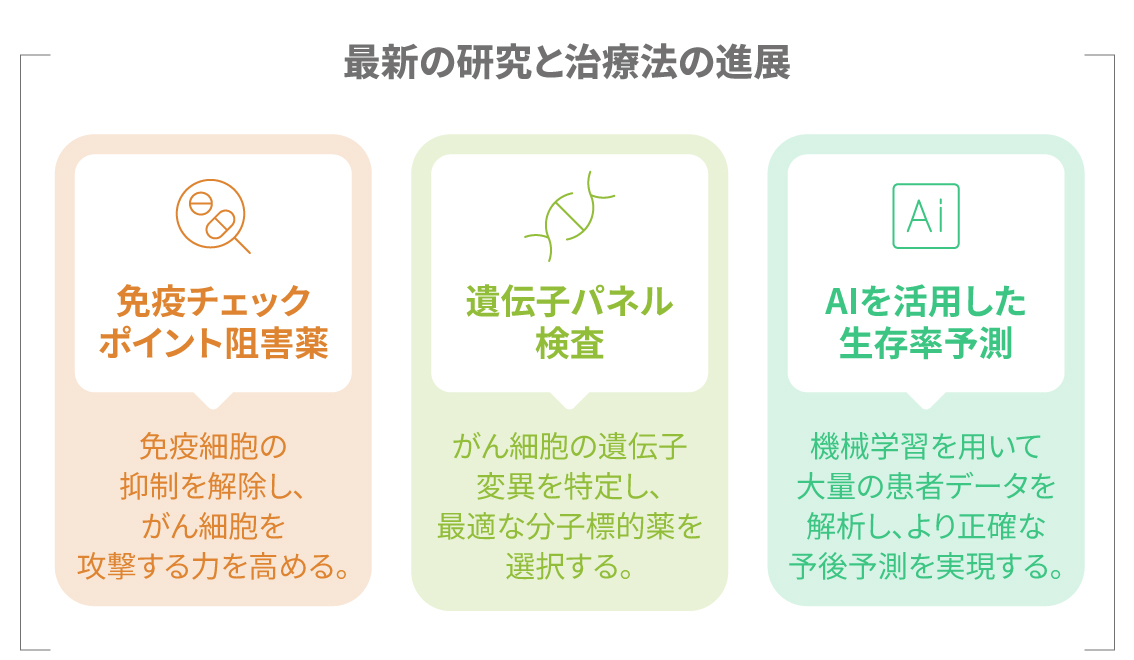

医学の進歩により、独立予後不良因子に基づいた個別化治療が進んでいます。

- 免疫チェックポイント阻害薬

免疫細胞の抑制を解除し、がん細胞を攻撃する力を高める。 - 遺伝子パネル検査

がん細胞の遺伝子変異を特定し、最適な分子標的薬を選択する。 - AIを活用した生存率予測

機械学習を用いて大量の患者データを解析し、より正確な予後予測を実現する。

これらの進展により、がんの治療はより効果的かつ精密なものになりつつあります。

■ 関連用語【免疫チェックポイント阻害薬】について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

がんと治療を変える最新免疫療法この記事を読むeast

7. まとめ

がんの予後を左右する独立予後不良因子は、治療方針や生存率に直結する重要な指標です。がんのステージや遺伝子変異、生存率予測の手法を理解することで、より的確な治療選択が可能になります。医療技術の進歩により、個別化治療も進んでいます。自身の病状を正しく知り、納得のいく治療を選ぶためにも、こうした情報を理解しておくことが大切です。

健康を維持するためには、日々の生活習慣が大切です。しかし、いざという時に適切なサポートを受けられる環境も重要ではないでしょうか? エクセレントジャパンの医療クラブでは、あなたの健康を支えるためのサポートをご用意しております。ぜひ、この機会にご検討ください。

※本記事は一般的な情報を元に作成しております。記載内容の詳細については専門家にご確認ください。